1984年6月 機関誌36号

言語脳と音楽脳

東京医科歯科大学教授

角田 忠信

私はかねがね、日本人の脳の音の受容機構の特殊性からみて、日本人は言葉の問題だけに限らず、音楽についても西欧人とは一部異なった受けとめ方をしているのではないかと、実験成績から予測していた。

しかし音楽家が果してどのようにこの問題を捉えているかについては、意見を伺う機会もなく過してきた。たまたま1974年9月19日『朝日新聞』文化欄に掲載された、吉田秀和氏の「音楽展望・純粋な音と自然の音・改めて思う東西の差」を読んで、芸術家の感性の鋭さに感心もしたし、また私の実験成績が専門家の感覚によって既に捉えられていることを知って非常に面白かった。

吉田氏の評論の一部を引用して、それと私の実験事実とを対比させてみたい。

「自然の音といえば、私(吉田氏)はかつて軽井沢でウェーベルンの音楽をきいていたときの経験を思い出す。8月の晴れた日の午後、私たちは窓を明け放した旅館の大広間に集まって、あの透明な構造と澄みきった響きをもった音楽をきいていた。そこに突然、戸外から野鳥の声が入ってきた。私は、その音で、自分が入っていた音の空間に穴があけられたような気がした。ウェーベルンに限らない。西洋音楽をきいているときは、それが良い音楽で良い演奏であればあるほど、途中で人間の声が聞こえてきても、ひどく邪魔になるものだ。それは声の良し悪しと関係なく、そうなのだ。だがこの軽井沢の野鳥の叫びがこんなに邪魔になるとは、私には予想外だった。」

日本の音楽、邦楽は虫の音にこんなに乱されるだろうか? 虫の音に限らず、自然界の物音は日本音楽と、こんなにまで相容れずに対立しているだろうか?

我々は左右一対の脳半球を持っているが、左の脳が言葉や計算などの知的作業を分担し、右の脳は音楽、雑音などの非言語音の受容を分担しており、この脳の原則的な受容機構については洋の東西を問わず差がない。言語脳(優位脳)は右耳と、非言語脳(non-dominant劣位脳といわれるが、これからは音楽脳と記述する)は左耳とかかわりが深いが、このような機能の分担は、きわめて特殊な実験条件で、無理に左右の脳の働きをひきさいてみたときに現われる現象であるから、普通に音楽を聴いたり、電話をしているときには、特に片耳だけが音楽や会話に鋭敏であるとはいえない。どちらの耳からも聴神経は両方の脳に通じているからである。両耳の感度に異常がなければ、特別な人を除いては、はっきりした自覚をもたないのが一般である。

さて発振器から出る1,000ヘルツの純音とか雑音などの機械音は当然、音楽脳で処理されるが、こういう機械音であっても被験者にラジオのニュースなどを聞かせて、言葉に注意を向けさせた状態で優位性を測ると、この場合には言語脳優位に逆転してしまうことがわかった。ところが、日本人にとっては言語音である母音「あ」(西欧人では非言語音)の優位性を調べる際に、オ一ケス卜ラなどの器楽曲を同時に負荷した場合には、「あ」の処理脳は言語脳のままで変らない。純音の検査に器楽曲を負荷した場合、母音の検査に、言葉の負荷を加えたときの何れも、優位性の変化は認められなかった。つまり、言語音の検査に、言語音や非言語音を使ったり、非言語音の検査に非言語音を負荷しても優位性に影響を与えることはないが、非言語音の検査に言語音を使ったときに限って優位性の逆転現象がみられるのである。最後に検査音は1,000ヘルツ純音のままで言語のモダリティを聴覚から視覚に変えて、被験者に実験中に、本を読ませるという負荷を加えた場合にも純音は言語脳で処理されることも確かめられた。以上の実験結果から、聴覚であれ、視覚であれ、われわれが読む、聴く、書く、話すなどの言語活動をしているときには、非言語音である純音、雑音、器楽曲を同時に聞いても、言語脳と音楽脳とが、言語と音楽などを別々に処理しているわけではなく、言語脳の方に一緒にとりこまれて処理されるという、「言語情報優先の原則」のあることを確かめたわけである。

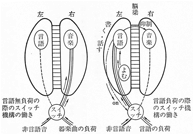

以上の結果は図1の模式図にまとめられる。

▲図1

このように言語脳が優位に働くのには、言語脳の方から音楽脳を何らかの神経経路を経て抑制するか、または神経情報が音楽脳に流れないような働きが存在すると考えられる。

今後、研究すべき課題ではあるが、私はこのメ力ニズ厶について、言語脳と音楽脳の同側部位を直接結ぶ脳梁を経て抑制する方式と、私が皮質下に存在すると想定しているスイッチ機構が、言語情報が入ったときには門を言語脳側にだけ開いて音楽脳への情報の伝達を妨げるという、ニつの方式を予想している。何らかのメ力ニズムで、言語脳から音楽脳への抑制はありうるが、その逆の抑制は見つかっていない。つまり、優位脳、劣位脳という名前どおりの働きをしていることになる。

西欧人にとっては、持続母音は非言語音であるが、言葉をきかせたり、読書したりという言語負荷の条件下では、母音の処理脳は音楽脳から言語脳の方に移ることが確かめられている。

この実験事実からすると、実際に言語活動をしている際には、西欧人といえども、母音、子音の区別なく左の言語脳が主に働き、このようなしくみによって言語活動がより効率的に行われ、東西の差はみられないことになる。

そうしてみると、西欧人と日本人の脳の音の受容メカニズムの差が、特に顕著に現われるのは、言語活動をしていない、無意識のぼんやりした状態とか、非言語活動をしているとき、音でいえば非言語音に注意を集中しているとき、例えば器楽曲を聴いているときなどに限られることになる。

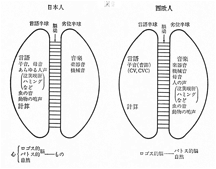

日本人にとっては、われわれのロから出るすべての声(言語音、ハミング、笑い声、泣声、嘆声、叫声、怒声、甘え声、鼾など)、動物の鳴声(小鳥、虫、牛、馬、犬、猫、蛙の鳴声など)は言語脳で処理されるから、これらの自然音を負荷した条件下で、純音などの優位性を測ると、言語脳の方へ劇的に移動してしまうのである。西欧人では同様の実験をしても、純音の処理脳は音楽脳のままで、言語脳は関与しないことが知られている。

▲図2

我々は自然の中に生れ、育ってきた。我々がこの世の中に住むということは、常に人間および人間が作ったものと、自然のままのものとの混在した中で、五感を通してかかわりあっているということである。五感のうちでは、聴覚と視覚のもつ意義が特に大きいが、視覚は意志的にその刺激をさえぎることができるし睡眠中には働かないが、聴覚はわれわれの意識の有無にかかわらず、絶えず自然とのつながりを保っている。最近問題になってきた集団生活環境下の騒音の問題は本来、人を楽しませるべき音楽であっても、受け取りようによっては惨忍な事件にまで発展する可能性をはらんでおり、耳からの刺激を意図的にさえぎることが、いかに難しいかを物語っている。われわれが、学校や社会で主に言語活動を通して、意識的に学ぶときの脳の働きのメカニズムは、日本人も西欧人も大差は無いはずであるが、無意識のぼんやりした状態とか、冥想状態にあるとき、また非言語活動をしているときには、知らず知らずに東西の差を、耳を通して鋭敏に感じとっているのではなかろうか、そして、この無自覚の状態が国民性を育てていく上に、大きく貢献しているに違いない。

さて、ここで冒頭に紹介した吉田氏の評論に戻って考えてみると、吉田氏等が、旅館で窓を明け放ってウェーベルンの音楽をきいたといっても、少なくとも人声は絶対に入ってこないという前提はあった筈である。器楽曲の鑑賞は当然、音楽脳 で行なわれるから、われわれ日本人にとっては、どんな、囁きも、咳払いもご法度である。音楽脳で意識を集中して器楽曲をきいている際に、野鳥の声が入ると、われわれ日本人の脳にとっては、言語音に近い野鳥の声は器楽曲より優位であるから、その瞬間、専門家といえども、音楽処理は左脳処理へと移動してしまうのである。

吉田氏が、これを自分が入っていた音の空間に穴があけられたような気がしたと表現しているのは誠に興味深い。音楽における東西の差が最も端的に出てくる条件を備えていたわけである。

西欧の指揮者や演奏家は、日本人の聴衆のマナーの良さを激賞することが多い。ホール外でのマナーについては、それほど誉められることもないが、指揮者が指揮棒をあげ、演奏に入る直前の咳払い一つせぬ緊張した一瞬の静寂、演奏中の静けさは、確かに誉められるだけのことはあるように思う。しかし、われわれが長時間の演奏中に息を殺すようにして静粛になり切れるというのも、日本人が内気でお行儀が良いというだけではなく、実は器楽曲の鑑賞については人声や社会音が絶対に介在してはならないという、日本人の脳のメカニズムからみた必要最小の条件を満すために、絶対に守らねばならぬ、マナーであるからではあるまいか?

我々は、すばらしい演奏に対しては、惜しみない拍手を送るが、最近よくきかれるようになった「ウォー」という、サクラのやる喚声には追随しないのが一般である。器楽曲の演奏に対しては、われわれは手が痛くなるほど拍手という非言語音で応えるのが、自然の反応であって、声が無意識に出て称えるという反応は、いかにも西欧人的である。

グレン•グールドのピアノ演奏について、神谷美恵子氏は「・・・グールドが弾くとき、必ず低い声でうなっているのが時々はっきり聞える。唸り声なんて楽譜に書いてあるわけでもないし、バッハがうなりながら弾いたとは思えない。この唸り声は他人が真似をしても聞くに耐えないものになるだろう。ただ、グールドが心から歌いながら弾いているうちに、自然に流れ出してしまう響きである・・・」と感想を述べているが、このようにピアノ演奏中に自然に唸り声が出るということも、西欧人ならでは、のことで、日本でも真似をする人もでてくるかもしれないが、本物とは思えない。

音楽を聴く効用の一つとして、気分転換、心に安らぎを与えるなどが考えられるが、我々の日常は、あらゆる言語剌激によってとりまかれている。

テレビ、ラジオはいうに及ばず、広告放送、人目につくところにひしめく広告用看板から対話、学習、読書、教育、議論、情報の収集、処理等の言語情報の洪水と論理の過剰の中で、哲学や論理からの逃避としての音楽の意味を、改めて見直すべきではなかろうか。音楽の好みは十人十色であるから、断定しきるわけにはいかないが、この目的に合った音楽は、音楽脳で受容される器楽曲が望ましく、歌曲はそぐわないと考えられる。疲れた言語脳を癒すには、ゆったりとして物を考えず好きな器楽曲を聴くことが有効であろう。現代生活における過度の言語脳への負担を防ぎ、音楽脳を使って、脳全体が論理と感性のバランスのとれた働きができるようにするためにも音楽の効用は大きいと考えられる。同様の意味で、現代の漫画ブームも言語脳に休養を与える手段として機能しているに違いない。

日本人の言語脳は言語以外に情緒音も分担しているが、このことが人間関係において、日本人を必要以上に疲労させているのではあるまいか。試みに、職場でどの位「疲れた」、「疲れた」といい合っているかを注意してみて欲しい。「疲れた」といっては茶を飲み、甘いものを食べ、また「お疲れさま」、「御苦労さん」などとねぎらい合っているのは、日本独特のものであろう。終戦後に日本に進駐した米国軍医は日本人が朝から電車のなかで眠ったり、目を閉じたりしているのを評して、日本人は慢性的ビタミンBの欠乏症と判断した新聞記事を読んだことがあったが、衣食住の足りた現代でも、この習慣は一向に改まっていない。

我々は別に不思議にも思わないのだが、西欧人にとっては甚だ無気味なものであるらしい。

「日本人と西欧人の文化型と音認識」でも述べたが、脳の機能分担からみて、日本人が客体化し易い対象は、科学の世界では「モノ」としての物理学、工学、化学などであるが、西洋音楽の世界では、楽器や器楽曲により関心が向けられ易いのではなかろうか。楽器製造も、ステレオ、ピアノが世界最大の輸出国となったこともあり、これらが極めて容易に入手し得る背景もあって、器楽曲の早期幼児教育においては、既に世界的に有名である。専門外のことではあるが、日本人の西洋音楽の専門家で、世界的レベルで活躍しているのは、主としてオーケス卜ラの指揮とか器楽の演奏にあるのではなかろうか。声楽となると、東と西の文化の差(私はそれを言語差と日本語の脳処理機構の特異性として捉えている)が介入して、如何とも越え難い一線があるように思えてならない。

1973年の夏に、現代音楽の作曲家として著名な湯浅譲ニ氏の『原発声』によるテープを、解説と共に拝聴する機会を得た。この新しい試みは、音楽と言語との関係を音声、言語の中に把えるために、人間が人間以前であった頃の、音楽的なものと、言語的なものが、全く未分化の状態にあったに違いない発声を素材として、作曲されたものであった。私は、この新しい音楽に接するのは始めてであったし、予備知識が全くなかったので、反って卒直な疑問が生じた。つまり西欧人にとって、原発声は非言語音でもあり得るから、これを素材としてリズムを作り、音楽脳で鑑賞する形に作りあげることも可能であろうが、日本人では無意味な原発声であっても、言語脳で処理されるから、音楽脳で処理される形に作り得る可能性は全く無いことになる。つまリ、聴く人の文化の差が、最も端的に表われる分野ではないかということである。

「どうして日本人はこんなに西洋音楽が好きなのか? 果して本当に好きなのか、わかっているのか?」という疑問が、日本音楽を理解し難い西欧人から、よく寄せられるということであるが、私は日本人が西洋音楽のうち少なくとも器楽曲については、充分鑑賞し得る能力をもっていると考えたい。これが声楽、特にオペラとなると大分、事情が変ってくるのではなかろうか、日本語版の西欧オペラを聴くときには、歌詩とメロディの不調和にいらだちを覚えるし、邦人の作曲したオペラでも非常な違和感を覚える。

幼児期から西洋音楽だけの環境に育てられて、それが一時的であるにしても、伝統的な日本の歌声を失ってしまった人でない限り、邦楽の声楽曲に対してはそれほどの違和感は抱かないのではなかろうか。

星旭氏は、日本音楽は器楽曲と声楽曲に分けると、声楽曲が圧倒的に多く、器楽曲が非常に少ないのが特徴で、日本人の声楽好みの傾向を物語っていると同時に、国民性の一端を表わしているともいえると述べている。日本の楽器は肉声に近付ける努力がなされ、西欧の歌唱法は肉声を楽器に近付けようとしているといわれているが、西欧人の理解し難い日本音楽の特徴とは何であろうか?

民族音楽研究の第一人者である小泉文夫氏は洋楽で用いる母音の発音と邦楽や日本語に結びついた発音の違いに注目し、西洋音楽の発声を習った声楽家は日本語の歌をうたうときも、西洋風の母音を使うので、オペラなど聞いても意味がわからず、その表現は上すべりして実体感がない。たとえオペラ歌手のような大声でなくとも日本語の歌のときは、日本語に合った母音の発声によって内容のわかる歌をうたうべきであるという。また、邦楽では音楽というものを純粋に人工的な抽象音だけで作ろうとしないで、楽器の胴をたたくとか、弦を爪でこするとかいった雑音を、巧みに楽音と対比させる考えの中には、邦楽が永い間育ててきた独自の境地が見られ到底、西洋音学の範囲では語り尽せないものがあると説明している。小泉氏の所論は日本と西洋の歌の違いを「母音の扱い方の差」として捉えていることで、私の母音説と実によく合致している。歌のメロディは母音やハミングが持続的にのばせることで作られるから、これらを聴き手の音楽脳で楽器音のように感じさせる歌い方と、日本人のように言語音として聴かせる歌い方には基本的な差があるはずである。日本の一流の人気流行歌手がー拍・一拍で区切るという伝統的な発声や「こぶし」などで邦楽の伝統を活かして、その地位を揺るぎないものにしているのは当然のことともいえよう。

(日本人の脳:大修館書店より転載)